Einleitung

- Nicht einzelne Axiome leuchten mir ein, sondern ein System, worin sich Folgen und Prämissen gegenseitig stützen. - [Wittgenstein_2019], Über Gewissheit

Ausgangsproblem meiner Masterarbeit waren die Probleme, die auftreten, wenn sich das Soziale partout nicht in unsere theoretischen Vorannahmen fügen will. Wir erwarten ein bestimmtes Verhalten, oder eine gezeigte Eigenschaft, aber die Person oder gar der Personenkreis will diese Qualitäten nicht aufweisen. Was ist zum Beispiel, wenn unter marxistischer Brille die Subjekte ihr Leben nicht als entfremdet erleben wollen oder können? Dann können wir jedwede unserer Vorannahmen verändern; oder theoretische Begriffe werden mehrstufig definiert, z.B. wird Entfremdung in viele Subbereiche unterteilt und in einem ließe sich schon die erwartete Entfremdung finden; oder wir nehmen eine zusätzliche Hypothese auf, die ihr abweichendes Verhalten erklärt: das falsche Bewusstsein. Sind wir umgekehrt daran interessiert, nicht die Vorannahmen unbeschadet zu lassen und durch Hinzunahme einer Hypothese zu retten, sondern durch die abweichende Beobachtung das Netz bereits bestehender Hypothesen zu verändern, stehen wir vor dem Problem, dass wir nicht wissen, welche der bestehenden Thesen nun zu verändern sei,1 denn zur Konstruktion einer Vorhersage sind deutlich mehr als nur eine Hypothese, mitsamt einiger Vorannahmen, epistemologischer, ontologischer oder metaphysischer Natur, notwendig eingegangen; eine Entscheidung, welcher dieser Rahmensätze nun zu ändern sei, ist schwer zu erreichen und aus der abweichenden Beobachtung nicht direkt ableitbar.2 Auch fehlt meist eine klare Übersicht welche Rahmensätze heranzuziehen sind und eine Möglichkeit verschiedene Lösungsversuche die Abweichung zu erklären direkt miteinander zu vergleichen.

Unter anderem an diesem Missstand, der Übersicht über Rahmensätze und der fehlenden Entscheidbarkeit, soll mein Masterprojekt ansetzen und ein methodisches Werkzeug liefern, um Theorien derart zu zerlegen und darzustellen, dass bei der Betrachtung eines Beobachtungssatzes alle herangezogenen, und so zur Veränderung heranzuziehender Sätze, ermöglicht. Hierfür werden in der Arbeit Anforderungen, bzw. Limitationalität für eine Fassung von Theorie als Netzwerk aus Sätzen gewonnen (zentral im Kapitel 5).3 Dieses Theorie-Netzwerk soll dabei nicht genutzt werden um monolithische, grandiose Theorieentwürfe zu erstellen; sie sollen wiederum in ein Netzwerk eingespannt werden: Die aktuelle Forschungslandschaft der Soziologie ist geprägt von verschiedenen lose durch zentrale Begrifflichkeiten verbundenen Unternehmungen. Diese können aber die Probleme, für die Theorie formuliert wird, nur für begrenzte Zeit und teils gar nicht lösen. Eine je geteilte Theorie, die in einer für alle zugänglichen Plattform bearbeitet wird, könnte hier die Probleme der Koordination von Forschungsergebnissen und die theoretische Auswertung und Einordnung von empirischen Befunden erleichtern, sowie empirische Fragen bereitstellen. Dieser Strang wird, nach Aufnahme systemtheoretischen Vokabulars in Kapitel 3.2.2 & 3.2.3, vertieft in Kapitel 3.3 fortgeführt und im Kapitel 6.3 spekulativ fort gezeichnet. Die Breite der hier behandelten Konzepte, das Vokabular, das sich in weiten Kreisen der Philosophie und der Soziologie, insbesondere der Systemtheorie bedient, als auch die Breite der einbezogenen Problemstellungen, sei es in der Erkenntnistheorie, sei es in der Methodologie, sei es bei der Relevanzerläuterung, verlangen dem Leser viel ab. Wissenschaft ist, besonders in theoretischer Betrachtung, und mehr noch in spekulativer Freistellung, daran gelegen, neue Formen zu finden; Differenzen am Ende des bekannten Sinnes neu zu beobachten und so mehr sichtbar zu machen. Dies geht eindeutig weniger weitreichend in Alltagssprache. Es gilt, dass Verständlichkeit kein Prinzip sein darf, das etwas verhindert, was zu sagen möglich ist [Luhmann_1981 S. 176]. Soll nicht heißen, dass ich hier nicht um Nachvollziehbarkeit und Anschluss der Leser bemüht geschrieben habe; Das habe ich! Nahezu alle theoretischen Schritte größerer Art werden durch mehrere kleine und verteilte Schritte vorbereitet. Begriffe werden teils mehrfach eingeführt, um Pausen im Lesen und im Gedächtnis einzurechnen. Es wird aber ein hohes fachliches Niveau beim Leser erwartet. Es richtet sich an Wissenschaftler, vorwiegend Soziologen, Philosophen und Sozialwissenschaftler, mit Wissen in einigen soziologischen Theorien und mit Grundwissen in Epistemologie. Teile der Diskussion, insbesondere in Kapitel 4, setzen jeweils andere Formen des Vorverständnisses voraus, um in Gänze vollzogen werden zu können. Aber auch ohne dieses, kann hier viel gewonnen werden. Für jemanden mit Erfahrungen in Ontologien der Informatik, kann aber das Kapitel genutzt werden, um Ansätze zur Erstellung eines Theorie-Netzwerkes mit für ihn schon bekanntem Werkzeug zu beginnen.

Mein Vorhaben ergab sich vor allem aus den Bildern, welche Quine im Kapitel „6. Empirismus ohne die Dogmen” bemüht:

Die Gesamtheit unseres sogenannten Wissens oder unserer sogenannten Überzeugungen, von den beiläufigsten Gegenständen der Geografie und Geschichte bis hin zu den profundestens Gesetzten der Atomphysik oder sogar der reinen Mathematik und Logik, ist ein vom Menschen geschaffenes Gewebe, das nur an seinen Rändern auf Erfahrungen trifft. Oder um ein anderes Bild zu bemühen, die gesamte Wissenschaft ist wie ein Kraftfeld, dessen Randbedingungen Erfahrungen sind. Ein Konflikt mit Erfahrungen an der Peripherie veranlasst Änderungen im Inneren des Feldes. Einigen unserer Aussagen müssen neue Wahrheitswerte zugeteilt werden. Die Neubewertung einer Aussage hat, aufgrund ihrer logischen Verknüpfungen, die Neubewertung anderer Aussagen zur Folge - wobei die logischen Gesetze ihrerseits einfach gewisse weitere Aussagen des Systems sind, gewisse weitere Elemente des Feldes. - Quine 1951, S. 39; Übersetzung aus Quine [-Quine_2011], S. 117

Dieses Kraftfeld, oder wie Quine es an anderer Stelle nennt, dieses Web-of-Beliefes, ist das Ausgangs- und Zielpunkt meines Vorhabens; Es stellen sich die Fragen: Wie kann solch ein Netzwerk der Thesen abgebildet werden? Wie kann diese rein kognitiv überfordernde Forderung, durch ein kognitives Gerüst ermöglicht werden? Zur Verdeutlichung: Die Arbeit zielt auf eine methodologische Neuerung, die in der Darstellungsweise, und Arbeitsweise der Erstellung von Theorie-Netzwerken besteht. Weiterhin wird ein auf Luhmann, Wittgenstein, Quine, Nicholas Rescher und Susan Haack aufbauendes erkenntnistheoretisches Argument verfolgt, welches eine zyklische, kohärentistische Art der Stützung von Sätzen innerhalb eines Netzwerkes, mit quasi-apodiktischen aber nicht apriori-, gültigen Sätzen vertritt.4 Die Grundlegung wird dabei Differenztheoretisch erfolgen: Sie beginnt bei dem grundsätzlichen Bestehen einer Differenz; Fundament ist der Fakt, dass Unterschieden werden kann. Sieht Differenzen immer im Sinn situiert und sieht Systeme, welche immer auf ihre Umwelt verweisen, als notwendig an, um Sinn zu verarbeiten. Diese Fundierung erfolgt über Luhmann (z.B. [Luhmann_2011]; [Luhmann[1990] (2018)] und Jacques Derrida ([Derrida_1976]; [Derrida_2013]), diesen vermittelt über Peter Fuchs ([Fuchs_1993]; [Fuchs_2003]; [Fuchs_2008]), der beide schon verbindet, sowie vermittels Marius und Jahraus, die wiederum vermittels Fuchs Luhmann und Derridas ‘Supertheorien’ vergleichen. Verortet werden die zentralen Einflüsse, als auch der Autor5 im Netzwerk-Denken, das als aktuell wirkmächtiges Weltbild neben dem in soziologischen Kreisen, - so traue ich mich zu meinen - zu Recht, in Verruf geratenen Weltbild des Neoliberalismus, besteht [August_2021 vgl.].

Im Zuge der Vorbereitung auf die Masterarbeit wurde ich nochmals auf die soziologische Systemtheorie Niklas Luhmanns aufmerksam gemacht. Dieser Kontakt veränderte das Vorhaben in vielerlei Detailfragen, aber die obige, nun vor einem Jahr verfasste, Exposition der Grundidee bleibt weiterhin passend. Nicht außergewöhnlich verwunderlich, da Quine als auch Luhmann durchaus überschneidende Quellen (Pragmatismus, Kybernetik) nutzten, als auch einem ähnlichen Zeitgeist unterworfen waren. Weiterhin hat Luhmann an einigen wenigen, aber nicht unwichtigen, Stellen auf Quines Überlegungen zurückgegriffen.6 Quine verfolgte auch das Projekt einer naturalisierten Epistemologie, die bei Quine, auch an Campbell anschließend, zentral biologistisch verfolgt wurde. Luhmann nimmt das Projekt einer naturalistischen Epistemologie auf, und wendet diese soziologisch. Allerdings ohne die anderen Sphären wegzuwischen. Er stellt die soziologische Epistemologie, die vor allem die Operation von Sinn in sozialen Systemen betrifft und stellt diese neben, dann nur noch selten von ihm betrachteten biologischen Epistemologien, für lebendige Systeme und psychologischen, für psychische Systeme [Luhmann_[1984] (1991) S. 128]. Das Theorieverständnis zwischen Quine und Luhmann weist auch Parallelen auf: Auch für Luhmann bestehen Theorien nicht aus dem in Büchern Dargelegten, oder aus Gesetzen und Rahmenbedingungen, oder einem Netzwerk aus Konzepten, sondern aus Sätzen:

Theorien stehen schon ihrer Form nach unter Limitationszwang. Sie bestehen aus Aussagen (Kommunikationen) in der Form von Sätzen. Ihre Leistung besteht daher in der (auf Begriffe angewiesenen) Prädikation. Es ist die Begrifflichkeit der Prädikate, die es erlaubt, theoretische Sätze von anderen Sätzen zu unterscheiden (was natürlich nicht ausschließt, daß Begriffe auch als Satzsubjekte fungieren können). Begriffe für sich genommen sind daher noch keine Theorien. Theorien sind begrifflich formulierte Aussagen, eingeschlossen Aussagen über Begriffe, und dies auch dann, wenn sie keine empirische Referenz aufweisen. - Niklas Luhmann, Die Wissenschaft der Gesellschaft [Luhmann[1990] (2018) S.406] - Anmerkungen im Original

An anderer, einleitender Stelle, sieht Luhmann seine Probleme bei der Erstellung der Vorlesungsreihe und bei der Erstellung von Büchern darin begründet, dass diese Gedanke, an Gedanke erfolgen muss. Seine Theoriekonzeption verfolgt eine rhizomatische, das heißt hier ein ohne alles verbindendes Zentrum, ohne unumstößliche Zentralaxiomatik, auskommende Logik.

Ein weiteres Problem ist die Notwendigkeit einer linearen Darstellung. Eins kommt nach dem anderen. Das wird dem Theoriemuster eigentlich nicht gerecht. Denn was mir vorschwebt, ist nicht eine Theorie, die sich, sagen wir mal mit Hegel: vom Unbestimmten zum Bestimmten oder sich selbst Bestimmenden entwickelt oder von axiomatischen, abstrakten Grundlagen zu konkreten Anwendungen, sondern es geht eher um ein Netzwerk, in das man immer wieder abstraktere Begriffe oder auch neue Unterscheidungen einführen muss. Das Ganze sieht eher, wenn man das vergleichen will, wie ein Gehirn aus, in dem bestimmte Frequenzen oder Einflusslinien ganz durchlaufen, andere stärker lokalisiert sind. Die Reihenfolge einer Darstellung ist dann relativ beliebig. - Niklas Luhmann Einführung in die Systemtheorie [-Luhmann_EdST] S. > 14

Die von ihm gesuchte Form der Darstellung ist, die des Hypertextes; der Erfinder des Begriffes Hypertext Ted Nelson sieht die gleichen Probleme der Anordnung. Die lineare Darstellung wird mit dem Internet zunehmen unplausibel; nimmt nur noch eine untergeordnete lokale Stelle in einer global vernetzten Ordnung ein. Wir werden darauf mehrmals zurückkommen; insbesondere im Kapitel 4.4.

Dass die Soziologie, sowohl in Praxis als auch in Lehre, Theorie bedarf, scheint wenig bestreitbar. Dass Empirie Theorie und jede Theorie Empirie bedarf, scheint mindestens seit Kant klar.7 Mit Hirschauer gesprochen ist vielmehr jede Theorie “empiriegeladen” [Hirschauer_2008]. Die Verknüpfung von Theorie und Empirie ist dabei selten direkt und liegt nicht auf der Hand; was sich auch in einer gängigen Aufgabenteilung von Theoretikern und Empirikern abzeichnet. Was aber genau Theorie bedeutet, und was genau die Praxis des Theoretisierens ausmacht, ist Teil einer mitlaufenden Aushandlung der Disziplin. Die Erstellung und Arbeit an Theorie wird im Studium der Soziologie, aber auch in der soziologischen Fachliteratur nur selten zentral behandelt.8 Die zentrale Bedeutung von Theorie, sowie der Verknüpfung dieser mit der Empirie wird immer wieder betont, aber Werkzeuge der Arbeit an und mit Theorie sind immer noch eine Seltenheit. In meiner Masterarbeit möchte ich ein Werkzeug, oder Werkzeugkasten, mitsamt methodologischer Diskussion der Erstellung und Anwendung dieses erstellen, welcher dazu dient Theorien explizit darzustellen. Je nachdem welche epistemologischen Grundlagen und welches Verständnis von Theorie angelegt werden, ließen sich verschiedene Anwendungsarten, aber damit auch Formen des Werkzeuges entwerfen.

Das mir vorschwebende Theorie-Netzwerk steht, so könnte man sagen, in ideengeschichtlicher Ahnenreihe der Zettelkastenmethode. Beim Zettelkasten werden Gedanken, Ideen, Begriffe o.Ä. in knapper, aber möglichst dauerhaft verständlicher Form auf einzelne Notizträger, bei Luhmann Karteikarten, aktuell gängiger in Markdown, kurz .md, Files, notiert und mit anderen Karteikarten verbunden; dabei sind durchaus verschiedene Logiken der Verbindung im Umlauf: Herunterbrechen könnte man das Aufschreiben einer Verbindung, wenn eine andere Notiz als erklärend oder darüber hinausreichend vermutet wird. Das vorgestellte Netzwerk an Thesen ist der Zettelkasten-Methode schon sehr ähnlich; beim vorgestellten Netzwerk sind allerdings die Vorgaben auf Inhalt der Zettel und Verbindungen deutlich beschränkender, limitierter. Mit Wittgenstein können Theorien als Nest aus Sätzen, als Satznester beobachtet werden:

225. Das, woran ich festhalte, ist nicht ein Satz, sondern ein Nest von Sätzen.

- [Wittgenstein_2019]

Ein schönes Bild: Wir stellen uns einen Luhmann vor, wie er von seinen Reisen zurück in sein Krähennest kommt und ein paar Sätze in sein Nest einbindet. Andere Theoretiker würden hier und da ein paar morsche S(äst)e entfernen, aber von Luhmann wissen wir, dass ein Zettelkasten immer größer wurde; Vergessen durch nicht mehr Finden im Nest, nicht durch Aussortieren erfolgte. Einige Theoretiker mögen das Leuchten und Funkeln schöner Abbildungen, die sie in die Nähe ihrer Nester hängen. Andere suchen schöne lange Zitate, fremde Federn, mit denen sie ihr Nest schön warm und weniger stechend gestalten. Der Zettelkasten ist eine Methode, um die Einfälle, Konzepte und Erkenntnisse aus Lektüre und Gesprächen zu sammeln, zu ordnen und zu Neuem zu verbinden. Das Theorie-Netzwerk dagegen ist eine Methode, um Theorien, als rhizomatisches Netzwerk aus Sätzen und deren Verbindungen, aufzuarbeiten, darzustellen und damit für weitere Bearbeitungsschritte nutzbar zu machen. Wir pflegen ein Nest aus Sätzen; aber nicht alle Sätze werden darin zu Vorschein kommen. Einige sind darin auch als Belege, als Verworfenes behalten. Einige Sätze stehen zur Beschreibung und Klärung hinter der Netzwerk-Ebene. Einige Sätze müssen zur Entscheidung außerhalb des Netzwerkes stehen, so wie der Ast, auf dem das Nest getragen wird, nicht Teil des Nestes werden kann.

Da die Arbeit mit Theorie und Empirie die ganze Soziologie durchzieht, lassen sich viele Anwendungsfelder und Verbesserungen finden: Zum Beispiel kann das Theorienetzwerk als Mittel für die Arbeit an Paradigmen im kuhnschen Sinne [Kuhn_2020] genutzt werden; oder der Paradigmenarbeit im Sinne Mertons und unter Befolgung seiner CUDO9 Normen [Merton_1974]. Hier erleichtert die Explizierung der Theorien in einer geteilten, allen zugänglichen Form einer Website, die geteilte “kommunistische” Arbeit an der Theorie. Die gemeinsame Begriffsarbeit wird begünstigt und das Sammeln von stützenden und entkräftenden empirischen Belegen und deren geteilte Diskussion und Einordnung wird erleichtert. Die Funktionalität könnte um eine Versions-Historie erweitert werden: Mit gemeinschaftlich fest-gestellten Versionen, welche nach bedeutenden Änderungen gemeinschaftlich beschlossen werden könnten, könnten Forschungspapiere eine auch später nachvollziehbare Offenlegung der zugrunde gelegten Theorie ermöglichen. Auch ohne Versionshistorie würde ein in der Soziologie verbreiteter Hang zur Neuerfindung des Rades [vgl. Abbott_2001 S. 16-17], durch die Konservierung und Sortierung bisher bekannten Begriffskonstellationen gelindert werden. Was zu einem weiteren Vorteil führt, die Verwendung als Mittel der Reflexivität. Da Arbeiten ohne Vorannahmen nicht möglich sind, ist der einzige Weg diese anzunehmen, offenzulegen und reflexiv zu betrachten, um diese, falls problematisch ändern zu können. Durch das Theorienetzwerk werden eigene Vorannahmen explizit gemacht. Änderungen von Vorannahmen auf die Beobachtungen werden sichtbarer; diese damit bearbeitbarer.

Die Idee der Theorie als Netzwerk von Sätzen, das möglichst groß angelegt ist, ist mindestens seit dem weit rezipierten Paper von Quine in der Wissenschaft. Es wunderte mich daher, dass bisher noch keine Umsetzung eines solchen Projektes vorlag. Mir schien und scheint die Größe, der schiere Arbeitsumfang, den ein solchen Projekt verlangt, die größte Hürde. Die Machbarkeit erschien mir vorab algorithmisch lösbar; nach einigen Versuchen mit Prototypen kann ich sagen: Es geht. Die Auflösung jedes Satzes und die Verbindung ist aber immer kontingent. Eine Auslagerung auf stochastische Verfahren scheint in naher Zukunft nicht erwartbar. Ein Vorläuferprojekt, welches sehr genau mein Projekt versuchte, konnte ich aber ausmachen: Jürgen Klüver kündigte das Erscheinen einer Zusammenarbeit mit D. Krallmann im Jahr 1991 an, die aber, soweit ich mithilfe computergestützter Suchverfahren sehen konnte, nicht erschien. In dieser sollte die Entwicklung eines wissensbasierten Systems zum Vergleich formal rekonstruierter soziologischer Theorien vorgestellt werden. Zur Beschreibung dieses Projektes schrieb Klüver: “Zur Unterstützung der formalen Rekonstruktion einzelner Theorien haben wir deshalb vorgesehen, spezielle wissensbasierte Systeme, also Computerprogramme, zu entwickeln, die eine detaillierte Rekonstruktion und einen entsprechend detaillierten Vergleich überhaupt erst ermöglichen sollen” [Klüver_1991 S. 220] und weiter:

Der Begriff eines ‘computerunterstützten Theorienvergleichs’ besagt in diesem Kontext, daß (a) die logischen Grundstrukturen einzelner Theorien rekonstruiert werden gemäß dem metatheoretischen Strukturrahmen, (b) für jede rekonstruierte Theorie ein spezielles Programmsystem, ein sog. wissensbasiertes System, entwickelt wird, das als Bestandteile seiner Wissensbasis u.a. die rekonstruierten Theoriestrukturen enthält, und daß (c) ein „Metasystem” als wissensbasiertes System entwickelt wird, das formale Strukturvergleiche zwischen den einzelnen rekonstruierten Theorien genauer: ihrer Implementation in den theoriespezifischen wissensbasierten Systemen - durchführen kann.

- [Klüver_1991], S. > 220-221

Mir scheint die recht hohe formale Anforderung, der Auflösung logischer Grundstrukturen, der Auflösung die meisten Probleme zu bereiten. Die gängigsten Logiken können nur selten mit notwendig auftretenden Schleifen und zyklischen Begründungsstrukturen umgehen. Sie sind geeignet, um aristotelische, bzw. euklidische Systematiken aufzuzeichnen. Systematiken, wie sie moderne soziologische Theorien aufweisen, können Zirkel aufnehmen. Sie müssen dies auch können. Zwischen Gesellschaft und Individuum kann keine klare Rangordnung beobachtet werden; beide sind Bedingung füreinander. Änderung des Einen werden Änderungen des Anderen zur Folge haben. Wir werden hierzu in Kapitel 5.6 zurückkommen.

Reisebeschreibung

Die Arbeit möchte a) Das Spannungsfeld zwischen Theorie, Netzwerk, und System erkunden, b) einen Theorie-Begriff als Netzwerk relativ rigide limitierten Sätzen plausibilisieren, c) vorgängige und alternative Konzeptionen und Vorhaben zu Theorie-Netzwerken beleuchten und aufzeigen, d) die soziologische Systemtheorie als geeigneten Grundstock einer Netzwerk-Auflösung von Theorie plausibilisieren, sowie e) eine gemeinsame Theorie-Wiki als angezeigte Form der Selbstbearbeitung von Theorie im wissenschaftlichen System ausweisen.

Ad a): Die Worte werden im Verlaufe der Arbeit häufig und in verschiedener Bedeutung genutzt. Das Kapitel 4 leistet hier vorwiegend die Arbeit am Begriff des Netzwerkes. Im Kapitel 5.1 wird eine geschichtliche Linie des Theorie-Begriffes verfolgt. Im kompletten Kapitel 5 wird methodologisch am Begriff der Theorie gearbeitet. Ad c): In ihm findet sich auch das Unterkapitel Theorie: Sammlung von Klassifikationen (5.7), in dem alle in der Arbeit aufgenommenen Klassifizierungen von Theorie gegenüber gestellt werden. Es sind einige. System und Systematik, sowie Netzwerk wird in Teilen zu Luhmann und zu Wolff besprochen. Ad b): Das Kapitel 5 arbeitet die Vorteile von Definitionen für die Arbeit an Theorie heraus. Es liefert Gründe, warum eine strenge Darstellung als Netzwerk an Sätzen Vorteile vor vagen Fassungen und Vorteile gegenüber Netzwerken aus Konzepten aufweist (insbesondere in Kapitel 5.8). Gleichzeitig wird aber auch, unter anderem durch die Gegenüberstellung mit zahlreichen anderen Theorie-Verständnissen (s.o. c)), gezeigt, dass Theorie auch immer anders verstanden werden kann, und dass es häufig auch seine Berechtigung, sowie nützliche Fälle haben kann, eine andere Konzeption zu nutzen. Ad d): Es wird über die aktuelle Beschaffenheit der Soziologie plausibilisiert, dass die Soziologie ihre Gedächtnisleistungen in der Form von lose gekoppelten „Neuen Sozialtheoretischen Initiativen“ [Anicker_2022] nicht zufriedenstellend erbringen können, dass aber auch keine große Sozialtheorie dies in einer Zeit der “economization, bureaucratization, managerialism, or transnationalization” [Heilbron_2014; Sapiro_Pacouret_Picaud_2015; Slaughter_Cantwell_2012] [Schmidt-Wellenburg_Schmitz_2023 S. 532], sowie der stark gestiegenen Publikationsdichte, von Wissenschaft nicht das benötigte Tempo liefern können, um diese Leistungen zu übernehmen. Daher wird dann plausibilisiert, dass eine Theorie-Wiki10 die Gedächtnisleistungen der Wissenschaft gut zu leisten vermögen. Die Teils exkursiven Betrachtungen der Kapitel werden, recht gängig, am Ende der Kapitel zusammen gezogen.

Die zentralen Ergebnisse der Arbeit sind in Tabelle 7 & 6, in Kapitel 6.3, sowie Tabelle 9 gesammelt. Erwähnen möchte ich hier auch die Empfehlung des Foundherentism in Kapitel 5.6.2 und den Vergleich zwischen einem Netzwerk aus Konzepten und einem Netzwerk aus Sätzen in Kapitel 5.8. Je nach Anwendungsfall und verwendeten Hilfskonzeptionen, bzw. Hintergrund des Lesers sind in anderen Kapitel zentrale Ansatzpunkte. Zu Anwendungsfällen siehe auch Tabelle 8.

Ziel der Erstellung des Netzwerkes ist keine fixierte Darstellung unumstößlicher Wahrheit; nicht die Herstellung eines steinernen Gegenstandes, der vermodernd und unserer Pflege benötigend uns mehr Mühe kostet als er uns Neues zeigen kann; uns mehr im Wege steht als uns Trittsteine an neue Ufer ermöglicht. Das Netzwerk soll eher einer Ökologie der Exploration dienen; sie wird damit dem Menschenbild Plessners als exzentrische Positionalität dienlich: Eine Reihe von rhizomatisch miteinander, direkt und durch das Theorienetzwerk interagierender Personen nutzen absichtlich fixierte, immer als veränderlich und falsifizierbar angelegte Aussagen und deren Verknüpfungen um empirische Beobachtung, zu entwerfen, auszuwerten oder einzuordnen. Dabei hat weder die Theorie noch die Empirie Oberhand: Das Netzwerk als auch die Empirie schlagen immer wieder aufeinander durch. Die Ökologie wird auch von Schwankungen betroffen: Trends, Moden, Jahreszeiten werden die Bearbeitung einiger Knoten begünstigen, werden die Formen einiger gerade apodiktisch erscheinender Aussagen zentral stellen, werden bisher Vergessenes wieder in den Vordergrund stellen oder für zentral Gehaltenes aus der Hand fallen lassen. Luhmanns Theorie wurde, u.a., gewählt, da sie als Super- und Universaltheorie sich selbst, als auch alles andere (soziale) zu beinhalten vermutet; dies erschien mir im Nachgang der Duhem-Quine-Hypothese eine notwendige Bedingung an die Leistungsfähigkeit des Netzwerkes. Auch wenn von vorneherein klar ist, dass ich alleine, und selbst eine große Gruppe an Forschern in einer 30-Jährigen Forschungstätigkeit mit Kosten viele, an der Aufgabe, ein Netzwerk für alles Wissen zu erstellen scheitern müssen, so ist die grundsätzliche Angelegenheit der Möglichkeit dies zu leisten dennoch geboten. Reduziert wurde diese Anforderung des erkenntnistheoretischen Holismus des Netzwerkes darauf, dass sowohl schwer veränderliche, apodiktisch erscheinende Sätze (Angelsätze, Sätze apriori), als auch kontextierte, empirisch-prüfbare Beobachtungssätze und einige dazwischen, in einem Theorie-Netzwerk zu finden sein sollten. Also statt eines holistischen Netzwerkes, wird ein Querschnitt angestrebt. Um an das Bild der versteinerten Begrifflichkeiten zurückzukommen: Luhmanns Doppelband die Gesellschaft der Gesellschaft wird gelegentlich als die zwei “Grabsteine der Systemtheorie” bezeichnet.11 Diese will die Arbeit keine Pflege, keine Darbietung von Blumen und abstandhaltenden Respekt, keine Traditionspflege widmen. Vielmehr soll das Netzwerk dem Verständnis des Doppelbandes als “Kompendium systemtheoretischer Theorieressourcen” [Baecker_1998] gereichen und die Ressourcen für eine Bricolage weiterer Nutzung, Respezifikation und Neuanordnung vorbereiten, um ein flourishing statt einer Versteinerung der Systemtheorie, damit auch der Soziologie zu begünstigen.

Theorie als Netzwerk

In diesem Abschnitt werden wir uns an einiges herantasten. Wir werden den Theorie-Begriff als ein Netzwerk an Sätzen plausibilisieren, in dem verschiedenste Klassiker der modernen Philosophie, Mathematik und Soziologie mit einer dazu passenden Fassung zu Worte kommen (Kapitel 2.1). Wir werden das Netzwerk-Denken als ein paradigmatisches Schema, dass das nicht mehr, aber in einem Aufbäumen der reaktiven Kräfte wieder, plausibel gewordene Souveränitätsdenken zu ersetzen suchte (Kapitel 2.2; dieses wird für die Anforderungen an eine Theorie für das 21. Jahrhundert (Kapitel 3.1) sowie für die Betrachtung der Vorläufer (Kapitel 4) Vorgriffe vornehmen. Die Quine-Duhem Hypothese wird nochmal aufgenommen, und hier die später ausgearbeitete Typologie von Sätzen schonmal vorbereitet, (Kapitel 2.3) und mit Karten, Irrgärten und (Ent-)würfen einige, neben Modellen, zentrale Metapherräume im Nachdenken über Theorien geöffnet (Kapitel 2.3.1. Abschließend wird ein Demonstrationsmodell einer Theorie-Wiki11 und eine kurze Erklärung der angedachten Funktionen vorgenommen. Die Theoriewiki wird in ihrer Passung auf die aktuellen Bedingungen des wissenschaftlichen Betriebes in Kapitel 3.3 reflektiert und im Kapitel 6.3 spekulativ auf mögliche Entwicklungen vorgetastet.

Quine, Wittgenstein, Schlick & Luhmann: Theorie als Netzwerk

Zwei der Fassungen von Theorie als Netzwerk aus Sätzen sind uns hier schon begegnet: Die Arbeit begann mit der Zitation aus Wittgensteins Über Gewissheit. Mit dem vorgehenden Aphorismus entwickelt sich ein noch stärkerer Eindruck:

141. Wenn wir anfangen, etwas zu glauben, so nicht einen einzelnen Satz, sondern ein ganzes System von Sätzen. (Das Licht geht nach und nach über das Ganze auf.) 1.42 Nicht einzelne Axiome leuchten mir ein, sondern ein System, worin sich Folgen und Prämissen gegenseitig stützen.

- [Wittgenstein_2019]

Eine Theorie kann nicht sogleich als Ganzes verstanden werden. Ein Satz muss nach dem anderen gelesen und erfasst werden. Sätze müssen auf ihre Folgen für andere Sätze befragt werden. Bekannt geglaubte Gegenstände unter neuem Licht betrachtet werden und immer wieder neu gewendet werden, bevor verstanden ist. Hier wird auch ein Vor- und Rückgreifen der Prüfung von Sätzen aneinander sichtbar. Ein Satz alleine kann noch keine Theorie sein. Wir benötigen andere Sätze, um ihn zu verbinden, zu prüfen, zu verstehen. Sätze können nicht als einzelnes hinzugefügt werden, sie kommen immer mit weiteren Annahmen und Schlüssen, die von diesen implizit ausgehen. Wittgensteins Fassung kann für jedes System von Sätzen zählen. Das kann von nur in einer konkreten Gruppe bekannten Sprachspielen, bis hin zu Weltbildern reichen; Theorien sind nur eines solcher Satz-Systeme. Deutlich rigider und formal-logischer ist die Fassung von Axiomen-Systemen, wie sie Ernst Zermelo, ein wichtiger Begründer Teile der Zermelo-Frankel Mengenlehre, die fast allen Teilen der modernen Mathematik und Logik zugrunde liegt, ausarbeitete:

Jedes Axiomen-System A bestimmt als die Gesamtheit seiner Folgerungen ein logisch abgeschlossenes System d. h. ein System S von Sätzen, welches alle aus ihm rein logisch ableitbaren Sätze bereits enthält. Ist ein solches System konsistent d. h. widerspruchsfrei, so muß es auch realisierbar d. h. darstellbar sein durch ein Modell, durch eine vollständige Matrix der in den Axiomen bzw. im System vorkommenden Grundrelationen

- [Zermelo_2010n S. 360].

Einige der Soziologie zentralen Sachverhalte benötigen die Aufschlüsselung von Selbstreferenzen: Akteure, die sich immer wieder auf ihr eigenes Verhalten beziehen; produktive Widersprüche der Gesellschaft; autopoietische Systeme in Selbstreferenz; soziale Institutionen, die sich durch und dank ihrer Leistungen reproduzieren; soziale Prozesse, wie selbsterfüllende Prophezeiungen. Widerspruchsfreiheit und eine stringente Ableitbarkeit aller Sätze wird daher nicht erfüllbar sein. Eine Theorie, die solche Schleifen dediziert aufnimmt, ist die Systemtheorie Luhmanns. Auch hier werden Theorien als Netzwerke aus Sätzen beschrieben:

Theorien […] bestehen aus Aussagen (Kommunikationen) in der Form von Sätzen. Ihre Leistung besteht daher in der (auf Begriffe angewiesenen) Prädikation. Es ist die Begrifflichkeit der Prädikate, die es erlaubt, theoretische Sätze von anderen Sätzen zu unterscheiden […]. Begriffe für sich genommen sind daher noch keine Theorien.

- [Luhmann[1990] (2018) S. 406]

- Anmerkungen im Original

Ein Verständnis von Theorie, das der hier ausgearbeiteten Verwendung schon sehr nahe kommt, ist die von Moritz Schlick, einem der führenden Köpfe des Wiener Kreises, in seinen Versuchen der Ausarbeitung einer Naturphilosophie verwendete Fassung: “«Theoretische Wissenschaft» besteht aus «Theorien, d.h. aus Systemen von Sätzen»” (zit. nach: [Koenig_Pulte_2017]; [Schlick_1948]). Diese Formulierung als Systemen von Sätzen verwendet Schlick in seinen Vorlesungen zur Naturphilosophie in den Semestern 1932/33 und 1936. Hier sind Sätze, bzw. Aussagen zu einem System dadurch verbunden, “dass sie von denselben Gegenständen handeln, oder sogar auseinander ableitbar sind” [Schlick_2024 S. 613]. Diese gegenseitige Ableitbarkeit, wird später, nicht in deduktiver aber kybernetischer Manier ein Bestandteil des Theorie-Verständnisses werden; die thematische Sortierung wird auch ein Klassifikationsmerkmal werden. Auch weist Moritz Schlick schon auf die notwendige Hypothetzität von Theorie hin, da diese immer aus Induktionen gewonnen Bestandteilen besteht und kein logisch gültiger Schluss aus dem Besonderem auf das Allgemeine existiere. “Alle Naturgesetze haben den Charakter von Hypothesen [oder Annahmen]. Ihre Wahrheit steht nie mit absoluter Sicherheit fest. So entsteht die Naturwissenschaft [durch] Zusammenwirken von genialem Erraten und exaktem [Messen]” [Schlick_2024 S. 614; Einfügungen in der Quelle].

Eine rezente Fassung bietet die Definition von Theorie aus der wissenschaftstheoretischen Grundlegung für die Empirische Sozialforschung durch Günter Endruweit:

Eine Theorie ist ein System von Sätzen mit Seinsaussagen über Wirklichkeit, das durch die sprachliche Zuordnung sachliche Zusammenhänge wiedergibt.

- [Endruweit_2015 S. 20]

Was uns hieran stört, und mit Luhmann noch mehr stören wird, ist die Fixierung auf die sprachliche Zuordnung zu Sachen, also der objektiven Referenz, sowie die Fixierung auf Seinsaussagen, also Ontologie; beides kann ich nicht mitgehen. In Kapitel 5 werden wir uns Theorie und seinen Bestandteilen Sätzen, sowie deren Bestandteile der Begriffe und Prädikationen methodisch nähern. Als erstes Ergebnis können wir hier festhalten, dass eine Theorie mehr als nur vernetzte Begriffe bedarf, und dass mehr als ein Satz vorliegen müssen. Dabei müssen die Sätze zu einem sich gegenseitig stützenden Netz an Sätzen verbunden werden, um Leistungen zur Überzeugung, zum Verstehen, und zur empirischen Überprüfung leisten zu können. Es sei hier angemerkt, dass Netzwerk und System in ihrer Entstehung gleichbedeutende Begriffe waren, die sich in ihren Bedeutungen immer wieder auseinander und wieder zueinander hinentwickeln [vgl. August_2021 S. 380]; beide sind zentrale Metaphern des Netzwerk-Denkens (Ebd.):

Netzwerk-Denken

“Das Paradigma der Souveränität schloss sozial-, gesellschafts- und politiktheoretisch an die Moderne und den mit ihr verbundenen Aufklärungsglauben an. […] Dabei bestand die Vorstellung, dass der Herrschaftsauftrag der Souveränität mit einer teleologischen Zielsetzung einhergehe. Souveräne Macht legitimiere sich aus einem souveränen Ziel (télos), nach dem sich die individuelle und die gesellschaftliche ›Entwicklung‹ richten müsse, um die ›menschliche Natur‹ und das ›Wesen‹ menschlichen Zusammenlebens zu verwirklichen. […] Dieses Regierungsdenken der Souveränität war durch und durch humanistisch, und eine Verformung des Menschen durch die Technik musste daher eine Gefahr darstellen” [August_2021 S.17].

Dabei zeigt sich, dass das Paradigma der Souveränität nicht nur strukturell, sondern auch intellektuell an seinen eigenen Versprechen scheiterte, sodass die nach 1945 gerade erst beigelegten Konflikte um eine normativ richtige und faktisch stabile Ordnung wieder aufrissen. Die institutionalistischen und neomarxistischen Deutungsmuster, die bisher die politischen Auseinandersetzungen mithilfe von Souveränitätstheorien geprägt hatten, attestierten sich dabei selbst eine gewisse Ratlosigkeit. Und sie wurden infolgedessen von zwei neuen Deutungsmustern herausgefordert und vielfach abgelöst: Auf der einen Seite kritisierten neoliberale Intellektuelle mithilfe der Public-Choice-Theorie die mangelnde Rationalität des Staates und wollten daher die Hierarchie von Staat und Marktgesellschaft umdrehen. Auf der anderen Seite kritisierten kybernetisch inspirierte Krisendiagnosen die veraltete Rationalität der Moderne, die nun an ihren eigenen Erfolgen scheitere. Die komplexe, ausdifferenzierte Gesellschaft könne nicht mehr hierarchisch durch die Politik gesteuert werden. Sie brauche ein »neues Denken«, das der Komplexität, Kontingenz und Konnektivität der Gesellschaft angemessen sei.

- [August_2021 S. 20]

Diese Krisendiagnosen werden neben “technologischen Artefakten und [dem] technologischen[n] Regierungsdenken”, sowie dem Netzwerk-Denken zentral von kybernetischen Denkfiguren geprägt; die zentralen Technologien der Informationsverarbeitung, und Telekommunikation, aktuell auch immer noch durch Internet und ‘AI’ [vgl. August_2021 S. 19 & FN 19], stehen in ungebrochener Kontinuität zur Kybernetik. “Unter diesen kybernetisch inspirierten Deutungsansätzen befinden sich auch die Schriften von Michel Foucault und Niklas Luhmann[. …] Denker, deren Ideen eine immense Wirkung auf die gesamte Breite der Geistes- und Sozialwissenschaften entfalteten” (Ebd. S. 20). Poststrukturalisten und Kybernetiker haben mehr gemein, als gemeinhin angenommen. Wir werden in Kapitel 3.2 die Parallelen zwischen der Systemtheorie Luhmanns und sogenannten ‘Poststrukturalisten’ aufzeigen.

“Genauso wie für Foucault der Kopf des Königs rollen muss, um eine Analyse von dezentralen und weitverzweigten Machtverhältnissen zu ermöglichen, muss es auch um den ›Tod des Autors‹ als Einheitsgarant von Wissen gehen” [Stäheli_2000 S. 53]. Statt dem Autor, bzw. der Suche nach dem Souverän der Theorie, will die Arbeit eine demokratische Alternative vorschlagen. Der Gewinn von Einfachheit, der ja tatsächlich vom Reduzieren auf eine Person gewonnen wird, kann durch “das technologische ›Standardargument‹: Alles ist sehr viel komplexer” [August_2021 S. 22] begegnet werden. Vielmehr soll hier, auch in der aktuellen Zeit erwartbar, vorgeschlagen werden, dass Theorie in der Form von Netzwerken aus Sätzen bearbeitet werden, die auf einer Plattform für Forschungsgruppen oder gar alle bereitliegen, um empirische Ergebnisse, Belege positiver oder negativer Natur, sowie neue theoretische Sätze zu sammeln.

Das Vermeiden der Quine-Duhem-Hypothese

Der ideengebende Text von Quine stellt einen zentralen Punkt in der analytischen Philosophie dar. Für viele analytisch geprägte Philosophen ist damit die ‘Jagd’ nach einem Fundament, an dem alles Wissen befestigt werden kann, endgültig ‘abgeblasen’. Der Text ist wie ein Sargnagel im Projekt der unumstößlichen Welttheorie der Moderne. Willard Van Orman Quine sieht den modernen Empirismus geprägt durch die Two Dogmas of Empiricism: A) Dem Dem „Glauben an eine grundlegende Kluft zwischen Wahrheiten, die analytisch sind, oder unabhängig von Tatsachen in Bedeutungen gründen, und Wahrheiten, die synthetisch sind, oder in Tatsachen gründen. [B)] Das andere Dogma ist der Reduktionismus: die Überzeugung, dass jede sinnvolle Aussage äquivalent ist zu einem logischen Konstrukt aus Ausdrücken, die auf unmittelbare Erfahrung referieren“ [Quine_2011 S. 57, Hervorhebung im Original]. In diesem sehr einflussreichen Essay zieht Quine aus diesen Dogmen ihr Fundament zu entziehen. Wir wollen dies als erfolgreich beobachten - wenig überraschen, wurde dies auch anders beobachtet - und die Steine der Ruinen nutzen, um Neues zu errichten. Quine seinerseits zieht die Folgen, “dass die vermeintliche Grenze zwischen spekulativer Metaphysik und Naturwissenschaft verschwimmt. Eine andere Konsequenz ist ein Schritt hin zum Pragmatismus” (Ebd.). Die in Quines Werk zentrale naturalisierte Epistemologie ist damit nur konsequent. Wir werden bei Luhmann später sehen, dass gerade an den Grenzen des Sinnes, aber auch bei Begriffen wie Autopoiesis, Form, Medium etc., die Grenze zwischen Metaphysik und Soziologie nur schwer zu ziehen ist; was anderes als meta’soziologisch’ ist das Rückschließen auf ein hinter jeder Form notwendig, aber unbeobachtbar, liegendes Medium? Luhmann nimmt in Soziale Systeme auch den Gedanken einer naturalisierten Epistemologie auf; wendet diese mehr in Richtung Soziologie - Quine vor allem in Richtung Psychologie.

Wie Quine wollen wir feststellen, dass einige Sätze zentraler und uns heiliger liegen als andere: Es gibt Sätze, die so wichtig sind, dass sie quasi-apodiktisch, d.h. nur unumstößlich sind, wenn sehr viele gute Gründe vorliegen. Dies könnte mit Kuhn als wissenschaftliche Revolution, als Paradigmenwechsel beobachtet werden [Kuhn_2020], wenn einige zusammenhängende Sätze ausgetauscht werden; oder weniger umkehrend, also revolutionär sich vollziehen, wenn der Austausch sich als durch wenige, und vor allem kleine, Umstellungen vollziehen lässt, wie zum Beispiel bei der Fundierung der Mathematik in der Zermelo-Frankel-Mengenlehre und auch seiner Umstellung aus der Zermelo-Mengenlehre.12 Welche die meisten der bestehenden Beweise der Mathematik nicht berührten. Deutlich revolutionärer war das Wegwischen der Äther-Theorie, die mit der Umstellung auf die Teilchen-Wellen Dualität des Lichtes13 einherging.

Diese zentralen Sätze, also z.B. die der Logik, oder die der Kosmologie, werden wir später mit Wittgensteins Angelsätzen in Übereinstimmung sehen (vgl. Kapitel 5.5.2) und markieren, dass diese Sätze eine sehr ähnliche Funktion, wie die uns nicht mehr möglich erscheinenden Sätze apriori, ermöglichen: Sie bieten uns ein Fundament, einen Ankerpunkt, an denen weitere theoretische und empirische Entscheidungen getroffen werden können und von der aus ein Netz an Sätzen gesponnen werden kann, das seinerseits auf Grundlage von Kohärenz weiter verfeinert werden kann (vgl. Kapitel 5.6.1). Am anderen Ende des ‘Web-of-Beliefs’ sieht Quine die Beobachtungssätze. Sätze, die in konkreten Situationen von kompetenten Sprechern mit ähnlichem Sachverstand bejaht werden würden, sind dabei für ihn wahre Beobachtungssätze [Quine_Ullian_2009 15-19]. Dazwischen liegen weitere Sätze, die abgeleitet, einrahmend, oder mit anderweitig relationierend Wirkung, an weitere Sätze angeschlossen sind. Problematisch ist die Schlussfolgerung des Konfirmations-Holismus und die Unentscheidbarkeit, der Folgen einer abweichenden Beobachtung (vgl. Kapitel 1). Formal hält die Forderung des Holismus, dass das ganze ‘Web-of-Belief’ bekannt sein muss, um sich absolut sicher sein zu können, dass eine abweichende Beobachtung die richtigen Änderungen in unserer Sätzen herbeiführt. Pragmatisch müssen und können wir uns mit weniger als absoluter Sicherheit begnügen. Wir können einen kleineren Teil von sehr wahrscheinlich relevanten Sätzen sammeln und den Rest, wie gewohnt, im vagen Hintergrund der Epistemé oder des Weltbildhauses behalten. In einer sehr hilfreichen Zitationssammlung stellt Verhaegh zusammen, dass Quine die These des “Duhemian holism” prinzipiell immer noch für wahr hält, diese aber in der Form “uninteresting” als auch “needlessly strong” gewesen wäre [Verhaegh_2018 S. 137]. Schauen wir wieder zu Wittgensteins Aphorismen nach Rat:

212. Wir betrachten z.B. eine Rechnung unter gewissen Umständen als genügend kontrolliert. Was gibt uns dazu ein Recht? Die Erfahrung? Konnte sie uns nicht täuschen? Wir müssen irgendwo mit dem Rechtfertigen Schluß machen, und dann bleibt der Satz: daß wir so rechnen. 213. Unsre Erfahrungssätze bilden nicht eine homogene Masse.

- [Wittgenstein_2019]

Wittgenstein sieht die Halte-Bedingung in der Gewohnheit bzw. in dem Verweis auf die erlebte Selbstverständlichkeit der Regeln des Sprachspieles. Er verweist hier auch auf relativ zentral liegende Sätze; die teilweise mit den später zentralen Angelsätzen überschneidend gesehen werden können. Erfahrungssätze und auch das Fundament eines Weltbildes müssen mit Wittgenstein dabei nicht gleichartig, und vermutlich, nicht stringent verbunden vermutet und auch nicht stringent verbunden, für alle Theorien aufgezeichnet werden. Was uns vermutlich reicht, sind einige relativ sicher annehmbare Sätze, um die herum das Netzwerk nach Kohärenz herum und in Prüfung an empirischem Material verknüpft werden. Diese Überlegungen werden in Kapitel 5.5.2 fortgeführt. Die Überlegungen zum Bestätigungs-Holismus, und ob mit Emergenz und autopoietischer Sinnorganisation strukturdeterminierter Systeme, verkompliziert durch deren Interpenetration und strukturellen Kopplung, dieser umgehbar ist, kann in dieser Arbeit nicht ausreichend reflektiert werden. Die Gründe für den Konfirmations-Holismus sind gut und stark. Sie sind aber zugleich auch pragmatisch nicht umsetzbar. Um Komplexität überblickbar zu machen, muss kognitiv reduziert werden. Es müssen Modelle erstellt werden, die das mit den Modellen erfasste reduzieren. Mit dem bekannten Sinnspruch “A map is not the territory.” wird meist diese Einsicht angesprochen. Wenn eine Karte eine so hohe Auflösung wie die Wirklichkeit hätte, wäre sie nutzlos. Aber wenn wir uns den Kontext des Zitates ansehen, werden noch zwei weitere, relevante Aspekte sichtbar:

Two important characteristics of maps should be noticed. A map is not the territory it represents, but, if correct, it has a similar structure to the territory, which accounts for its usefulness. If the map could be ideally correct, it would include, in a reduced scale, the map of the map; the map of the map, of the map; and so on, endlessly, a fact first noticed by [Josiah] Royce. - > [Korzybski_1933 S. 58]

Die Reduktion ist also die Nützlichkeit. Fallen zu viele Sätze an, wird eine Fassung von Gegenstandsbereichen so unübersichtlich, dass der Gegenstandsbereich gleich direkt betrachtet werden könnte. Fällt die Reduktion zu krude aus, fallen dagegen relevante Aspekte aus der Betrachtung. Es gilt, mit Fingerspitzengefühl und viel konkreten Erfahrungen das richtige Maß der Reduktion für die jeweilige Aufgabe zu finden.14 In dem Theorie-Netzwerk sollen die jeweils mit einem Satz zusammenhängenden Sätze angezeigt werden. Dadurch wäre ein Überprüfung des Kontextes und übersehener oder alternativer Erklärungen leichter gewährleistet. Mit einer pragmatischen Halteanweisung, könnten z.B. nur Sätze, die direkt oder über einen Knoten verbunden sind, angezeigt werden; oder es werden nur kausal wirksame Sätze angezeigt o.ä. Die zweite Einsicht dieses Zitates, ist die Einsicht, die Luhmann zur Formulierung der Anforderungen an Supertheorien brachte: Enthalten Theorien den Bereich, in dem Theorien oder sie selbst beinhaltet sind, so muss dies berücksichtigt werden. Es kann nicht zur Vermeidung einer Autologie, sei sie nun paradox oder tautologisch, der eigene Standpunkt nicht berücksichtigt werden. Eine Theorie, die so weitreichend sein will, wie es eine soziologische Theorie sein muss, benötigt einen Platz für Wissen, Wissensdynamiken und damit Theorien, damit sich selbst.

Exkurs: Karte, Irrgarten, Würfe

Wittgenstein nutzt, wie von Sybille Krämer gezeigt, zentral den Metapherraum des Labyrinthes: “Denn dass die Philosophie die Kenntnis von Wegen aus dem Labyrinth des Sich-nicht-Auskennens zu eröffnen habe, ist die Problemkonstellation als dessen Lösung und Auflösung das Schlüsselkonzept der übersichtlichen Darstellung für Wittgenstein zielt.” In diesem Bild des Labyrinthes bleibend, könnten die Sackgassen ein Artefakt der dimensionalen Beschränkung der Ebene sein; Die Sackgassen sind in der Kontextur - hier als den Bereich verstanden, der innerhalb einer Theorie, bzw. eines Theorie-Netzwerkes, passend beschrieben werden kann15 - nicht weiter begehbare, in Abbruchbedingungen und Verwirrungen führende Gedankengänge, Ableitungen oder Umsetzungen. Aber was passiert, wenn das Flatland der Kontextur verlassen wird und eine weitere Kontextur hinzugenommen wird?16 Viele dieser Sackgassen, könnten sich als gangbare Wege herausstellen, die durch eine Transjunktion begangen sein müssen; in eine andere Dimension vollzogen werden müssen. Die Sackgasse stellt sich gar nicht als Ende dar, der weitere Weg steht nur perpendikular zu der bisherigen Ebene; wir haben vergessen nach oben zu gucken. In dem dreidimensionalen würfelförmigen Geduldsspieles ‘Inside Cube Mean Phantom’, muss zur abschließenden Lösung eine Reihe von Ebenen durchlaufen werden. Auf den auf zwei Seiten eingelassenen Karten, sind einige, in jeder Dimension so erscheinende Sackgassen zu sehen, die allerdings keine sind, sondern Durchgang zu einer anderen Dimension ermöglichende Wege. Das Labyrinth, das eine westliche, analytische geprägte Philosophie der Sprachspiele eröffnet und dort von Wittgenstein genutzt verstanden werden will, um uns vor Sackgassen zu warnen, könnte uns so allerdings auch wichtige Wege fälschlich und schädlich verstellen, welche erst durch das Anlegen einer anderen, für sich kohärent und stimmigen, aber ihrerseits von Sackgassen geplagten Kontextur gelöst werden. Die Kontexturen eröffnen sich gegenseitig neue Wege. Die Löcher und Sackgassen erweisen sich als Orte der Öffnung. Aber jede Kontextur bleibt mit ihrer eigenen Wichtigkeit ausgezeichnet: Das Aufweisen der Anschlüsse aus einer anderen Kontextur kann, zumindest in diesem Bilde, aber auch aus jeweils anderen Anforderungen durch Kohärenz, nur selten in der ursprünglichen Kontextur gelöst werden. Bis uns keine andere Auflösung der Welt, als durch Kontexturen welche jeweils dem Gesetz des ausgeschlossenen Drittens folgen, und jeweils kohärent und widerspruchsfrei aufgebaut werden, einfällt, welche gleichsam so leistungsstark sind, bleibt unser einziger scheinbar offenstehende Weg, diese Darstellung der Kontexturen, mit ihrer jeweiligen offen zutage liegende Beschränktheit weiterzuverfolgen. Sowie die Verbindung vieler Kontexturen weiterzuverfolgen. Diese Arbeit versucht dabei die Arbeit an einer Kontextur zu verbessern. Im Bild des Geduldspieles, könnten wir sagen, dass wir noch keine Karten an der Seite des Würfels haben. Die Theorien, die wir haben, sind in einem vor vor-kartografischen Zustand. Das Netzwerk will Schritte hin zur Kartografierung der Welt leisten. Die Verbindungen zwischen den jeweiligen Karten, d.h. die Logik ihrer Verbindung, der Transjunktion von Kontexturen, zu erforschen, wird es ein unschätzbarer Gewinn sein, wenn mehrere stark formalisierte Kontexturen zum Vergleich vorliegen. An zeitlich späterer Stelle, so hoffe ich, werde ich die Arbeit an der Verbindung der Kontexturen weiter verfolgen. Mit Gotthard Günther stehen Versuche bereit. Graham Priest unternimmt vielversprechende, zum Teil auch anders gelegt Versuche; aktuell vermute ich, dass Priest auf den richtigen Pfad gesetzt hat und Gotthard nicht nur aufgrund sein hohen Rezeptionshöhe wenig Beachtung finden wird. Aber auch kann noch viel aus den schon vor 2700 Jahren begonnen Versuchen der indischen monastischen Tradition der Jaina gelernt werden [Kurzer_2023].

Eine gute, das heißt hier lieb und gewohnt gewonnene, Theorie wird oft mit der Welt verwechselt. Nicht weniger überzeugte Theoretiker sehen in Nachweisen von Fehlern ihrer Theorien, meist in einer vermeintlich unbewussten Abwehrleistung, Schwierigkeiten in der Anwendung, der Operationalisierung oder auch dem Verständnis der Theorie. Theorien sind aber immer nur Würfe; ein über die Welt geworfenes, notwendig von dieser abweichendes, Netz, das diese kartografisch erfassen, zu vermögen hofft. Theorie ist für Karl Popper “das Netz, das wir auswerfen, um die Welt einzufangen --- sie zu rationalisieren, zu erklären und zu beherrschen. Wir arbeiten daran, die Maschen des Netzes immer enger zu machen” [Popper_2002]. Wird die Theorie gestaltend genutzt, ist dies ein Entwurf. Entwürfe haben eine eigene Ebene, die “mehr als >>nur<< ein Drittes zwischen Idee und Ausführung” liegt [Krämer_2016 S.119]. In dieser Ebene sind Assoziationen möglich, sie bieten sich sogar an, die in der Realität keine Entsprechung oder Umsetzung finden. Sybille Krämer zieht zur Darstellung der unmöglichen Objekte, die sich in Entwürfen erstellen lassen, eine nicht funktionierende Maschine in einem perfekten Funktionsdiagramm (Ebd.), sowie das Abbild drei Schornsteine, die in 4 Fußen enden, sowie der ikonischen unendliche Treppe Eschers, heran (Ebd. S. 120-122).

Wird die Theorie über mehr, als sie benetzen vermag geworfen - auf alles angewendet, egal wo die Randbedingungen passen - so ist sie ein Verwurf; als solcher zu verwerfen oder um die Missdistanz bestimmt verbessern. Wenn wir schon bei Würfen sind: Jekt als Silbe bezeichnet einen Wurf.17 Das Projekt ist der Wurf vor sich, in gestalterischer Absicht: Ein Entwurf. Ein Objekt ist der Wurf vor sich dieses sich in Ruhe anzusehen. Das Objekt kann als Vorwurf auch negativ konotiert und rechtlich auftreten. Das Subjekt, das Unterworfene, verlangt nach der Frage wer hier wen unterwirft: Für Althusser scheint es das Subjekt selbst, aber durch das SUBJEKT des ideologischen Unterbaus erlernt [Althusser_2010 S. 84-99]. In der Welt der kognitiv umweltoffen, weil operativ geschlossenen System wäre es das System, das sich immer wieder die Unterscheidung operativ zu Grund legt. Aber dabei sind beide Seiten Teil einer Differenz. System nicht trotz oder gegenüber von Umwelt zu denken, sondern Systeme sind immer in und nur auf Grundlage der Umwelt. Die Trennung von Subjekt und Objekt ist nicht in verschiedene Sphären. Wir brauchen keinen Geist. Kein transzendentales Subjekt. Luhmann ist daher auch ein Theoretiker radikaler Immanenz.

Zwischenergebnis I: Theorie Netzwerk als Form {#sec:Vision}

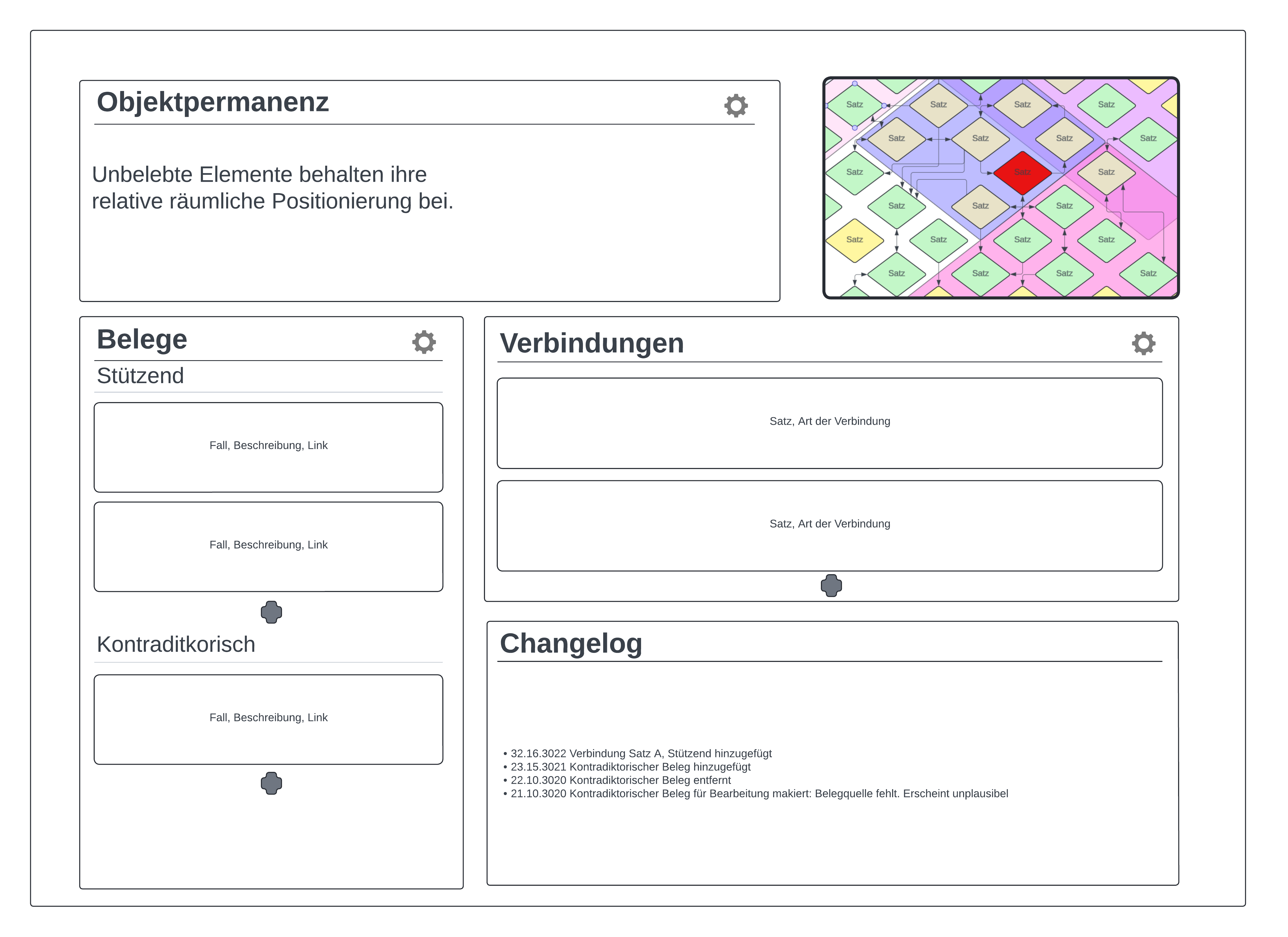

Hier und in jedem folgenden Kapitel werden Anforderungen an ein Theorie-Netzwerk, welches in einer gemeinschaftlichen Unternehmung genutzt wird, gesammelt und im Kapitel 6.3 gesammelt besprochen. Um dem Leser ein klareres Bild vor Auge zu ermöglichen ist hier in Abbildung 1 ein Vorführmodell, einem Mockup angezeichnet:

|

|---|

| Abb. 1: Theorie-Netzwerk Mockup |

Zu sehen ist eine Seite der Wiki; genauer eine Satz-Seite. Oben Links ist ein Satz, zu sehen. Die Auflösung erfolgt hier allgemeinsprachlich. Auch andere Auflösungsarten sind denkbar und für Anwendungsfälle und -Gruppen angezeigt. Für Simulationen, für mathematische Ableitbarkeit, für Aufnahme systemtheoretischer Formen, sind jeweils andere Formulierungen von Sätzen denkbar. Oben rechts ist die Platzierung des Satzes in dem Netzwerk der Sätze dunkelrot angezeigt. Der Satz ist ein zentraler Satz; ein Angelsatz. Über diese Karte wird eine Navigation durch zusammenhängende Sätze ermöglicht. Wichtiger wird wohl die visuelle Nachvollziehbarkeit von Zusammenhängen sein. Je nach Verbindungstypen könnten die Kanten des Netzwerkes jeweils eigene visuelle Markierungen haben. Farbcodierungen, Symbole über der Kante, u.a. auch Beschriftung, oder Dicke und Stetigkeit der Linie sind hier gängige Marker. Kausale Netzwerke sind sicherlich für viele Anwendungsfälle die mächtigsten Netzwerke. Sie stellen gleichsam eine sehr hohe Anforderung an die Erstellung. Probabilistische Einwirkungen könnten über eine Farbskala angezeigt werden. Unten links ist der Bereich gezeigt, in dem empirische Belege gesammelt werden, die Einflüsse auf die Sätze haben. Im Fall von zentralen Sätzen, sollten hier meist wenige Untersuchungen zu finden sein. An den äußeren Rändern befinden sich die Beobachtungssätze, die für die empirische Prüfung formuliert wurden; hier wäre dann fraglich, ob diese für jede einzelne Untersuchung erstellt und im Nachgang in tiefere Sätze verrechnet und fallen gelassen werden, oder längere Untersuchungsketten zu den einzelnen Beobachtungssätzen gesammelt und gebündelt ausgewertet werden. Mittig rechts sind die relevanten Verbindungen zum Satz angezeigt. Differenzieren könnte man dies nach eingehenden und ausgehenden Verbindungen; wobei sowohl ein- als auch auswirkende Verbindungen diese Differenzierung erschweren sollten. Gerade bei der Überprüfung von Sätzen sollten diese Verbindungen herangezogen und genau geprüft werden. Hier liegt eine der klaren Vorteile eines Theorie-Netzwerkes und der Sammlung in einer geteilten Wiki, das wir hier auch als Anforderung für das Fazit festhalten wollen. Aus der Besprechung der Quine-Duhem Hypothese wurden wir auf Schwierigkeiten des Folgerns isolierter Hypothesen und abweichender Beobachtungen aufmerksam: 18 Die Probleme der Quine-Duhem Hypothese sollten behandelbar sein, d.h. relevante Theorieteile sollten je nach Frage ersichtlich sein. Durch die Karte und die Verbindungen wird dies geleistet. Wir können sicherlich nicht die Anforderungen an einen Duhem-Holismus leisten; aber die nach bestem Wissen und Gewissen wahrscheinlich die Beobachtung beeinflussenden oder alternativen Erklärungsfaktoren, werden hier vorgehalten. Unten rechts sehen wir den Changelog. Neben dieser satzspezifischen Sammlung von Veränderungen, werden weitere auf Netzwerk-Ebene gesammelt. Changelogs sammeln alle Änderungen, die vorgenommen wurden. Dabei wäre hier ähnlich wie im Vorgehen bei Commits in mehrteiligen Teams in Projekten, die mit Git vorgenommen werden, ein Sammeln von Änderungen und die Anfrage, ob diese aufgenommen werden sollten. Erst wenn diese nach einem eingespielten Verfahren durchgesehen wurden, werden Änderungen vollzogen. Jeder Change-Eintrag beinhaltet dann auf der oberen Ebene eine kurze Beschreibung der konkreten Änderungen; auf einer tieferen ein Vergleich der Versionen mit Markierung der veränderten Abschnitte. Veränderungen, die Belege hinzufügen oder entfernen, können dabei vermutlich in Subversionen erfolgen. Änderungen der Aussage des Satzes und zentraler Verbindungen sollten durch eine Versionsänderung angezeigt werden. Dieses Change-Management spielt eine wichtige Rolle in der Verwendung des Theorie-Netzwerkes für Publikationen: Es kann nachvollzogen werden, unter welchen theoretischen Vorannahmen die Untersuchung ausgeführt wurde, und wie genau die für die Untersuchung genutzten Sätze sich bis zur Zeit des Lesers verändert haben. Das sollte die Exegese und Übertragung von Ergebnissen ungemein erleichtern und viele Fehlerquellen der Rezeption beseitigen.

Literatur

Abbott, Andrew (2001). Chaos of disciplines. Chicago: University of Chicago Press. isbn: 978-0-226-00100-5.

Abbott, Edwin A. (1884). Flatland: A romance of many dimensions. London: Seeley.

Althusser, Louis (2010). Ideologie und ideologische Staatsapparate. ger. 3., unveränd. Aufl. Gesammelte Schriften / Louis Althusser. Hrsg. von Frieder Otto Wolf. Hamburg: Westphälisches Dampfboot; Suhrmap,VSA. isbn: 978-3-89965-425-7.

Anicker, Fabian (2022). „Wie und wozu sollte man soziologische Theorien miteinander vergleichen?“ de. In: Soziopolis: Gesellschaft beobachten.

Asher, Herbert B. u. a. (1984). Theory-building and data analysis in the social sciences. 1st ed. Knoxville: University of Tennessee Press, in cooperation with the Midwest Political Science Association. isbn: 978-0-87049-398-0.

August, Vincent (2021). Technologisches Regieren: der Aufstieg des Netzwerk-Denkens in der Krise der Moderne. Foucault, Luhmann und die Kybernetik. ger. Edition transcript. Bielefeld: transcript. isbn: 978-3-8394-5597-5.

Baecker, Dirk (1998). „Editoral“. In: Soziale Systeme 4. url: https : / / www . soziale - systeme.ch/editorials/editorial_4_1.htm.

Derrida, Jacques (1976). Die Schrift und die Differenz. ger. 1. Aufl. Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp. isbn: 978-3-518-07777-1.

— [2004] (2013). Die différance: ausgewählte Texte. ger. Hrsg. von Peter Engelmann. Nachdr. Reclams Universal-Bibliothek. Stuttgart: Reclam. isbn: 978-3-15-018338-0.

Duhem, Pierre (1954). The Aim and Structure of Physical Theory. eng. London: Princeton University Press. isbn: 978-0-691-02524-7.

Endruweit, Günter (2015). Empirische Sozialforschung: wissenschaftstheoretische Grundlagen. ger. UTB Sozialwissenschaften. Konstanz: UVK-Verl.-Ges. [u.a.] isbn: 978-3-8252- 4460-6.

Fuchs, Peter (1993). Moderne Kommunikation: zur Theorie des operativen Displacements. 1. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp. isbn: 978-3-518-58156-8.

— (2003). Der Eigen-Sinn des Bewußtseins. eng. Bielefeld: Transcript Verlag. isbn: 978-3- 8394-0163-7.

— (2008). Der Sinn der Beobachtung: begriffliche Untersuchungen. ger. Dritte Auflage. Weilerswist: Velbrück Wissenschaft. isbn: 978-3-934730-76-2.

Heilbron, Johan (Sep. 2014). „The social sciences as an emerging global field“. en. In: Current Sociology 62.5, S. 685–703. issn: 0011-3921. doi: 10.1177/0011392113499739.

Hirschauer, Stefan (2008). „Die Empiriegeladenheit von Theorien und der Erfindungsreichtum der Praxis“. In: Theoretische Empirie. Zur Relevanz qualitativer Forschung. Hrsg. von Kalthoff Herbert, Stefan Hirschauer und Gesa Lindemann. Suhrkamp.

22

Jaccard, James und Jacob Jacoby (2010). Theory construction and model-building skills: a practical guide for social scientists. Methodology in the social sciences. New York: Guilford Press. isbn: 978-1-60623-339-9.

Kant, Immanuel [1787] (1998). Kritik der reinen Vernunft. Hrsg. von Jens Timmermann. Philosophische Bibliothek. Hamburg: F. Meiner. isbn: 978-3-7873-1319-8.

Klüver, Jürgen (Juni 1991). „Formale Rekonstruktion und vergleichende Rahmung soziologischer Theorien“. de. In: Zeitschrift für Soziologie 20.3, S. 209–222. issn: 2366-0325. doi: 10.1515/zfsoz-1991-0303.

König, Gert und Helmut Pulte (2017). „Theorie“. de. In: Historisches Wörterbuch der Philosophie online. Hrsg. von Joachim Ritter, Karlfried Gründer und Gottfried Gabriel. url: https://schwabeonline.ch/schwabe-xaveropp/elibrary/openurl?id=doi%3A10. 24894%2FHWPh.5490.

Korzybski, Alfred (1933). Science and Sanity. 5. Aufl. New York: Institute of General Semantics.

Krämer, Sybille (2016). Figuration, Anschauung, Erkenntnis: Grundlinien einer Diagrammatologie mit zahlreichen abbildungen. ger. Erste Auflage, Originalausgabe. Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft. Berlin: Suhrkamp. isbn: 978-3-518-29776-6.

Kuhn, Thomas S. (2020). Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen. ger. Hrsg. von Hermann Vetter. Zweite revidierte und um das Postskriptum von 1969 ergänzte Auflage, [26. Auflage]. Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp. isbn: 978-3-518-27625-9.

Kurzer, Kolja J. (2023). „On Taking Standpoints: Perspective Realism and the Teaching of Non-Onesidedness“. en. Göttingen.

Luhmann, Niklas [1979] (1981). „Unverständliche Wissenschaft: Probleme einer theorieeigenen Sprache“. ger. In: Soziologische Aufklärung 3: Soziales System, Gesellschaft, Organisation. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften: Imprint: VS Verlag für Sozialwissenschaften. isbn: 978-3-663-01340-2.

— [1984] (1991). Soziale Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie. ger. 4. Auflage. Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp. isbn: 978-3-518- 28266-3.

— (2009). Einführung in die Systemtheorie. ger. Hrsg. von Dirk Baecker. 5. Aufl. Sozialwissenschaften. Heidelberg: Carl-Auer-Verl. isbn: 978-3-89670-459-7.

— (2011). „Dekonstruktion und Beobachtung zweiter Ordnung“. ger. In: Aufsätze und Reden. Hrsg. von Oliver Jahraus. Nachdr. Reclams Universal-Bibliothek. Stuttgart: Reclam. isbn: 978-3-15-018149-2.

— [1990] (2018). Die Wissenschaft der Gesellschaft. ger. 8. Auflage. Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp. isbn: 978-3-518-28601-2.

23

Martin, John Levi (2015). Thinking through theory. New York: W.W. Norton & Company, Inc. isbn: 978-0-393-93768-8.

Merton, Robert K. (1974). „The Normative Structure of Science“. eng. In: The sociology of science: theoretical and empirical investigations. 4. Dr. Chicago: Univ. of Chicago Pr. isbn: 978-0-226-52092-6.

Opp, Karl-Dieter (2014). Methodologie der Sozialwissenschaften: Einführung in Probleme ihrer Theorienbildung und praktischen Anwendung. ger. 7., wesentlich überarbeitete Aufl. 2014. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden Imprint Springer VS. isbn: 978-3-658- 01911-2.

Popper, Karl R. [1934] (2002). Logik der Forschung. ger. 10., verb. und vermehrten Aufl., Jub.-Ausg. Tübingen: Mohr Siebeck. isbn: 978-3-16-147837-6.

Quine, W. V. (1951). „Two Dogmas of Empiricism“. In: Philosophical Review 60.1, S. 20–43. doi: 10.2307/2266637.

— (2011). From a logical point of view: three selected essays; englisch/deutsch = Von einem logischen Standpunkt aus: drei ausgewählte Aufsätze. ger eng. Hrsg. von Roland Bluhm. Mit einem Komm. von Christian Nimtz. Reclams Universal-Bibliothek. Stuttgart: Reclam. isbn: 978-3-15-018486-8.

Quine, W. V. und J. S. Ullian (2009). The web of belief. eng. 2nd ed., 27th [reprint]. New York: Random House. isbn: 978-0-394-32179-0.

Sapiro, Gisèle, Jérôme Pacouret und Myrtille Picaud (2015). „Transformations des champs de production culturelle à l’ère de la mondialisation“. fr. In: Actes de la recherche en sciences sociales 206–207.1–2, S. 4–13. issn: 0335-5322. doi: 10.3917/arss.206.0004.

Schlick, Moritz (1948). Grundzüge der Naturphilosophie. Hrsg. von W. Hollitscher und J. Rauscher.

— (2024). Gesamtausgabe. Abteilung 2 Bd. 2,2: Nachgelassene Schriften Naturphilosophische Schriften. Nachschriften, Diktate und Notizen 1922–1936 / Moritz Schlick. ger. Hrsg. von Konstantin Leschke. Bd. 2. Wiesbaden: Springer. isbn: 978-3-658-32126-0.

Schmidt-Wellenburg, Christian und Andreas Schmitz (Sep. 2023). „Divided we stand, united we fall? Structure and struggles of contemporary German sociology“. In: International Review of Sociology 33.3, S. 512–545. issn: 0390-6701. doi: 10.1080/03906701.2023. 2244170.

Seiffert, Helmut (1977). Einführung in die Wissenschaftstheorie. 2: Geisteswissenschaftliche Methoden: Phänomenologie, Hermeneutik und historische Methode, Dialektik. ger. 7., unveränd. Aufl. Beck’sche schwarze Reihe. München: Beck. isbn: 978-3-406-02461-0.

— (1980). Einführung in die Wissenschaftstheorie. 1: Sprachanalyse, Deduktion, Induktion in Natur- und Sozialwissenschaften. ger. 9., unveränd. Aufl. Beck’sche schwarze Reihe. München: Beck. isbn: 978-3-406-02460-3.

24

Slaughter, Sheila und Brendan Cantwell (Mai 2012). „Transatlantic moves to the market: the United States and the European Union“. en. In: 63, S. 583–606. issn: 1573-174X. doi: 10.1007/s10734-011-9460-9.

Sousanis, Nick (2015). Unflattening. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. isbn: 978-0-674-74443-1.

Stäheli, Urs (2000). Poststrukturalistische Soziologien. Einsichten. Bielefeld: Transcript Verlag. isbn: 978-3-933127-11-2.

Swedberg, Richard (2014). The art of social theory. Princeton: Princeton University Press. isbn: 978-0-691-15522-7.

— (2016). „Can You Visualize Theory? On the Use of Visual Thinking in Theory Pictures, Theorizing Diagrams, and Visual Sketches“. en. In: Sociological Theory 34.3, S. 250–275. issn: 0735-2751, 1467-9558. doi: 10.1177/0735275116664380.

— (2017). „Theorizing in Sociological Research: A New Perspective, a New Departure?“ en. In: Annual Review of Sociology 43.1, S. 189–206. issn: 0360-0572, 1545-2115. doi: 10.1146/annurev-soc-060116-053604.

Verhaegh, Sander (2018). Working from within: the nature and development of Quine’s naturalism. New York, NY, United States of America: Oxford University Press. isbn: 978- 0-19-091316-8.

Wittgenstein, Ludwig [1984] (2019). Über Gewissheit. ger. 16. Auflage. Werkausgabe: [in 8 Bd.] / Ludwig Wittgenstein. Frankfurt am Main: Suhrkamp. isbn: 978-3-518-28108-6.

Zermelo, Ernst (2010). „Über den Begriff der Definitheit in der Axiomatik - 1929a“. eng ger fre. In: Collected works: Gesammelte Werke. Hrsg. von Heinz-Dieter Ebbinghaus, Craig G. Fraser und Akihiro Kanamori. Schriften der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Heidelberg: Springer. isbn: 978- 3-540-79383-0.

Footnotes

-

Dieses epistemologische Argument folgt der Duhem-Quine Hypothese, dargelegt vor allem in den Werken [Duhem_1954] und [Quine_1951].Dieser epistemische Holismus spielt in der Masterarbeit eine eher nachgelagerte Rolle. ↩

-

Formal logisch lässt sich dies direkt aus dem Modus ponens (bejahender Modus des logischen Schließens) ableiten: Wenn wahr sind, dann ist O wahr; wenn O nicht wahr dann folgt daraus, dass mindestens eine Hypothese bis nicht wahr ist; es folgt weder daraus welche, noch wie viele unwahr sind. ↩

-

Die Kapitelangaben beziehen sich auf die Masterarbeit, in ihrer eingereichten Form. Für Interessierte mit Zeit und Lust hier zu finden: Kurzer - 2024 - Wiedereintritt des Systems Theorie als Netzwerk Reentry of the System Theory as Network.pdf Allerdings ausschließlich auf deutsch. ↩

-

Wenn sie nicht zufällig einen Hintergrund in analytischer Philosophie und der Systemtheorie haben, oder einen Funktional-Äquivalenten, wird dieser Satz verstehensarm ausfallen. Ich bitte dies zu übergehen. Die Begriffe des Satzes werden in der Arbeit, insbesondere im Kapitel 5.1 aufgenommen. ↩

-

Ich, nicht Sie, aber auch sie. ↩

-

Quine findet sich an 7 Stellen als Zitation in Die Wissenschaft der Gesellschaft ([1990] (2018). Hier ist es schon deutlich weiter entfernt von typisch pragmatistischen oder anderer analytischer Überlegungen z.B. einer naturalistischen Epistemologie, als noch z.B. in Soziale Systeme. ↩

-

“Keine dieser Eigenschaften ist der andern vorzuziehen. Ohne Sinnlichkeit würde uns kein Gegenstand gegeben, und ohne Verstand keiner gedacht werden. Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind. Daher ist es eben so notwendig, seine Begriffe sinnlich zu machen, (d. i. ihnen den Gegenstand in der Anschauung beizufügen,) als seine Anschauungen sich verständlich zu machen (d. i. sie unter Begriffe zu bringen).” - Kant KrV A52/B75 zit. nach Kant [Kant_1998]. ↩

-

Bücher, welche Theorie-Methodiken zentral behandeln, sind meist offener auf Sozialwissenschaften oder Wissenschaft bezogen: [Seiffert_1977; Seiffert_1980] & [Asher_Weisberg_Kessel_Shively_1984] & [Jaccard_Jacoby_2010] & [Opp_2014]. John Levi Martins Buch zielt direkt auf die Verbesserung der Theorie und des Theoretisierens in der Soziologie [Martin_2015]. Primär auf die Praxis ausgerichtet sind die Arbeiten von Richard Swedberg [Swedberg_2014; Swedberg_2016; Swedberg_2017]. ↩

-

C: Communism; U: Universalism (Dieses wäre m.E.n. neu zu verhandeln, es gibt gute Gründe für und wieder); D: Disinterestedness (Auch der Punkt könnte ggf. für einige Gruppen nicht begründbar sein); O: Organized skeptizism. ↩

-

Wahrscheinlich eher sowas wie eine Theorie-Wiki je Bindestrichsoziologie, bis sich dann Konvergenzen herausbilden Oder andersherum, eine gemeinsame, bis sich die Bindestrich-Soziologien in eigene differenzieren. ↩

-

Die Formulierung habe ich von Peter Mönikkes; die Quelle konnte er nicht mehr finden. ↩

-

Bemerkenswert ist bei dieser, der heutigen Mathematik und Logik fast durchgängig zugrunde liegenden Axiomatik, dass diese durch ihren Gründer Ernesto Zermelo selbst als kontingent beobachtet wurde (vgl. Kapitel [sec:TypolSätze]{reference-type=“ref” reference=“sec:TypolSätze”}). ↩

-

Eine durchaus irreführende Beschreibung des Verhaltens von Elektronen; die physikalischen Feinheiten stehen hier aber im Hintergrund; es geht um die Umstellung, die wissenssoziologisch beobachtbar waren. ↩

-

Mit diesem Bild, lässt sich auch ein starkes Argument dafür liefern, verschiedene, jeweils verschieden stark abstrahierte Theorie-Netzwerke, für verschiedene Aufgaben zu erstellen. So wie Karten für die Navigation zu Fuß und für die Orientierung nach Sicht in einem Gleitflugzeug auf jeweils der anderen Auflösungstiefe nicht geeignet wären. ↩

-

Der Begriff der Kontextur steht zwischen Kontext und Textur. Er kann dann verstanden werden als eine Nachzeichnung der Linien der Formen, die eine spezifische Theorie in der Welt sichtbar werden lässt. Es ist damit eine formalere, und weniger weitreichende Fassung eines Ideologie oder Weltbildbegriffes. Ich lehne mich hierbei weniger an Gotthard Günther an, als es der Kontext der luhmannschen Beschäftigung, sowie der Verweise auf Günther den Anschein machen. Es ist noch eine recht trübes Fischen an diesen Grenzbereichen, von und zwischen Theorien. ↩

-

Eine Anspielung und Hommage an das Buch Unflatening, und das Buch Flatland: A romance of many dimensions. Unflatening ist die erste Dissertation in Comic Format; sie eröffnet viele der in diesem Absatz verfolgten Ideen und viele hunderte mehr. In ihr wird, mir ist kein vergleichbares Werk bekannt, die Macht der Visualisierung für das Theoretisieren und Verstehen im allgemeinen aufgezeigt [Sousanis_2015; Abbott_1884]. ↩

-

Den Grundgedanken der Wichtigkeit von Würfen für die menschliche Sprache, schulde ich einem Vortrag von John Vervaecke; ob dies nur für westliche Sprachen gilt und eine verwurfene Universalisierung darstellt habe ich nicht geprüft. ↩

-

Diese Anforderungen werden mit fortlaufend nummeriert gesammelt. ↩